《歩哨兵の一日》

通奏低音の兄弟子にあたり、現代音楽をメインフィールドとする日本のピアニストといえば!の大井浩明さんから、光栄にも委嘱新作のご依頼を頂きまして、今月初演と相成ります。

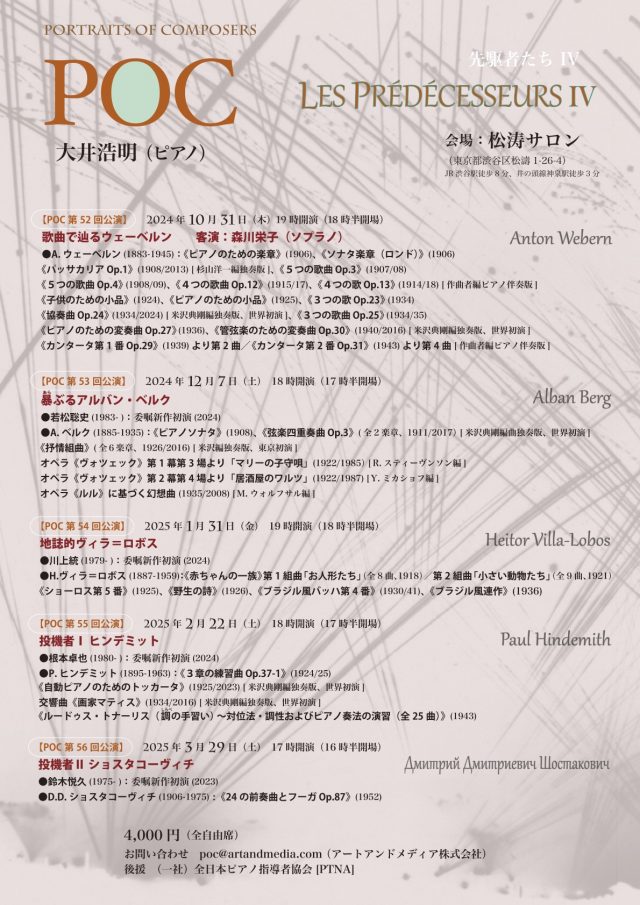

〈先駆者たち IV 〜 Portraits of composers 第55回〉〜投機者 I ヒンデミット

ヒンデミットフィーチャーということで、彼が本格的に作曲家としてデビューする前の、第一次世界大戦従軍時代に思いを馳せて書いた作品となります。メインの《ルードゥス・トナリス》は、3月に取り上げられるショスタコーヴィチの《24の前奏曲とフーガ》と並んで、20世紀対位法作品の金字塔の一つであります。滅多に生で聴ける作品ではありません。是非足をお運びください!

***

根本卓也:《歩哨兵の一日》(2024、委嘱初演)

日本人にとって、第一次世界大戦はあまり印象が強くないが、ヨーロッパ人にとっては(ナチス・ドイツのそれとは全く別の意味で)真のトラウマを残した戦争だったようだ。『ロード・オブ・ザ・リング』三部作のピーター・ジャクソン監督によるドキュメンタリー、『彼らは行きていた』(”They Shall Not Grow Old”)などを見ると、「塹壕戦」という未知の世界へのイメージが、多少なりとも持てるかもしれない。

(Lawrence Binyon ”For the fallen”(1914)より)

ヒンデミットがアルザスでバスドラムを叩いている頃に完成させたのが、《弦楽四重奏曲第2番 Op.10》だ。第2楽章は「主題と変奏」と題されているが、その半ばほどに「遅いマーチのテンポで―遠くから聞こえてくる音楽のように」と指示された変奏がある。チェロがドラム風のリズムでピッツィカートを奏する上で、軍楽隊のパロディであろう明るいメロディが聞こえてくる。やがて彼はフランドルの塹壕で地獄を見ることになる。