Un’aura amorosa

例年通り、小澤征爾音楽塾の公演の準備中です。

今年はモーツァルト作曲《コジ・ファン・トゥッテ》なのですが、このオペラの中盤に、テノールの大変有名なアリア”Un’aura amorosa”があります。

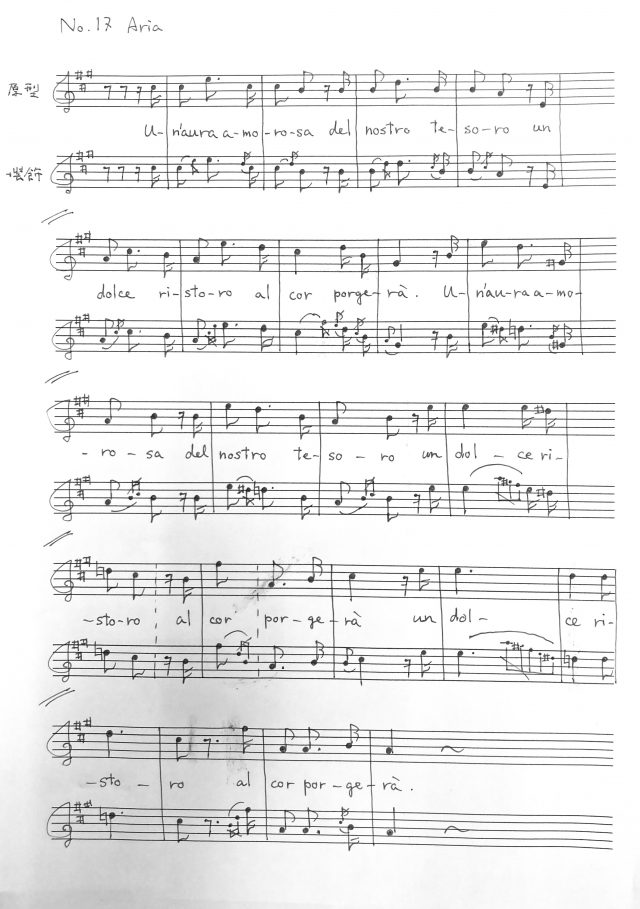

このアリア、難曲として知られているのですが、出だしはこんな譜面をしています:

YouTube上にもいろいろな録音があるのですが、大抵「取りとめなく美しい声」を披露しているといった趣の演奏で、上に貼ったアーノンクールのプロダクションは、比較的良い方だとは思うものの、楽譜から読み取れる理想形からは遠いなぁ、というのが正直なところ。

テンポの設定や、拍節感、フレージングなど多様なパラメータがある中で、一概に何が問題なのか、と言われると、簡潔に答えるのが難しいのですが、ともかくモーツァルトのオペラに関わるたびに感じるのは、音楽の作りとしてはバロック音楽の延長線上にあるはずのものを、ロッシーニ以降のロマン派的な楽譜の読み方をしてしまうことによる居心地の悪さ、のようなものです。

例えば、この曲の楽譜を見たときに、私の頭の中では自動的にこんな風に変換されます:

「原型」というのは、現存のメロディが「既に装飾されたもの」であるという仮定から逆算した骨組みです。それに小音符で肉付けをしたのが「+装飾」という次の段で、これを演奏すると、モーツァルトの書いたメロディに「かなり近い」ものになります。

この作業をすると、眼の前に並んだ音符には序列があって、すべてが同じだけの重要性を持っているのではない、ということが見えてきます。すなわち、しっかりと歌われるべき音から、かすめるように触れるだけで十分な音までのヴァリエーションがあるという事です。

もちろん、ただ歌い切るだけでも大変な技術が必要かつ、声自体の美しさがとても求められる曲であるということは重々承知なのですが、せっかく古楽と呼ばれる演奏の仕方がこれだけ珍しいものでなくなったのですから、その蓄積の良いところは、どなたでも積極的に利用して、先人の作り上げてきた演奏芸術をより一歩深めて頂きたいな、と思う今日この頃です。